矫情伪饰怎么读-矫情饰行以钓虚名

1.秦二世、隋炀帝、唐太宗、宋太宗为什么要弑兄篡位呢?

2.如何评价隋炀帝这个隋朝末代帝王?

3.中国古代士的问题一,士究竟是些什么人?二,那是怎么训练成的?

4.李世民的萧皇后的身世

秦二世、隋炀帝、唐太宗、宋太宗为什么要弑兄篡位呢?

胡亥上台主要是由于赵高的原因。赵高是中车府令,精通律法,而胡亥是赵高的学生,秦始皇下令最小的儿子胡亥跟随赵高学律令。对于有野心的赵高来说,自己的学生做皇帝肯定是有利的。因此,在秦始皇巡游期间后,赵高逼迫宰相李斯密谋,假传圣旨赐公子扶苏,让胡亥做了皇帝。胡亥应该知道,他的皇位得来不怎么正,残杀其他的兄弟姐妹,保住皇位。

中车府令相当于皇帝的侍从车马班长,对于车马的驾驭管理,保卫皇帝安全的能力有极为严格的要求。虽然是个中级官,但是能经常自由出入宫廷。秦始皇出游必须要有好的御手,而赵高是队长,出巡必须亲自出马为秦始皇驾车。秦代车马驾御至少要经过四年的训练,中车府车士至少需十年的时间。能够追逐奔马,能够上下驰车驾车前后左右周旋;车上掌控旌旗;武艺高强,引八石强努,在驰骋中前后左右开弓。中车府,聚集的是秦帝国车御的精华。现代的话来说,人人是车马高手,个个是大内武士。始皇帝陵出土的铜车马以二分之一的比例,按照始皇帝生前的车驾铸造。其车御佩剑置弩,束带着冠,髭须飘逸,威武沈稳,正是中车府官属的形象。中车府令是中车府官属的统领,中车府令赵高体魄高大强壮,骑术、车技精湛,娴熟于弓剑兵器,武艺非同寻常。赵高又精通律法,书法好,所作的书为秦朝识字课本,接近始皇,可以左右大事。

公子扶苏之所以被秦始皇派去修筑长城,是因为扶苏屡次进言触怒了秦始皇。扶苏针对始皇帝坑术士一事,曾上书劝谏秦始皇说:"天下刚刚安定,边远地区百姓尚未归附,儒生们全诵读并效法孔子的言论,而今陛下却用严厉的刑法处置他们,臣担心天下会因此不安定。希望陛下明察。"秦始皇大怒,于是将扶苏发配,让他前往上郡监督大将军蒙恬的军队 ,协助蒙恬修筑万里长城,抵御北方游牧民族匈奴。可见扶苏对法家是很抵触的。而赵高恰恰精通的是法家,如果让扶苏回来给秦始皇治丧,那扶苏很可能登上皇位,对于法家是不利的。因此赵高与李斯商量矫诏令胡亥做皇帝。李斯也是一大法家。李斯肯定也是因为看到扶苏反对秦始皇坑儒,所以同意了赵高的意见,让胡亥登基。胡亥本人大约是没有想到自己会做皇帝,他在秦始皇18个儿子里面排行18,位居末位。按照正常继承,怎么也论不到他胡亥,于是胡亥就把其他的哥哥都杀了,免得留下后患。

扶苏之,赵高、李斯应该负主要责任。

隋炀帝杨广在兄弟中业绩最好,屡屡有战功,不甘于做一个藩王,离间杨勇与杨坚独孤氏关系,杨勇因此被废,杨广做了太子,杨广登上帝位,矫诏杀了杨勇及其他兄弟

杨广早年跟随父亲杨坚就立有大功劳,早年北拒匈奴,588年冬天,二十岁的杨广统领指挥高颎,贺若弼、韩擒虎等名将平陈,杨广晋封太尉,590年,他奉命赴江南任扬州总管,与杨素一起平定江南高智慧的叛乱,杨广从并州改镇扬州,在镇守江南期间为稳定叛变局势颇有成效、政绩突出。

《隋书》:炀帝爰在弱龄,早有令闻,南平吴会,北却匈奴,昆弟之中,独著声绩。

又《北史》记杨广事

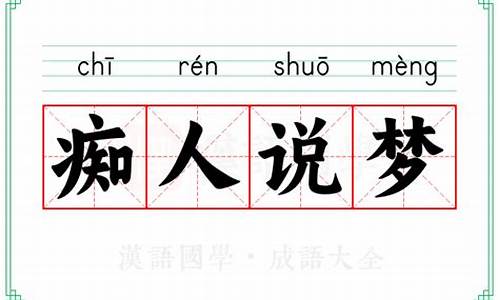

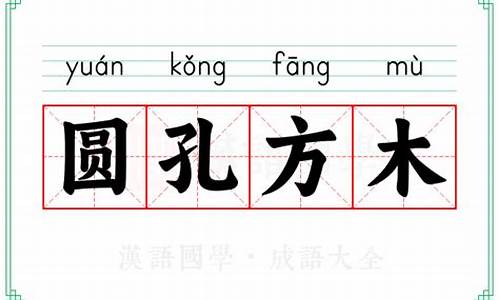

初,上自以蕃王,次不当立,每矫情饰行,以钓虚名,阴有夺宗之计。时高祖雅重文献皇后,而性忌妾媵;皇太子勇内多嬖幸,以此失爱。帝后庭有子皆不育之,示无私宠,取媚于后。大臣用事者,倾心与交。中使至第,无贵贱,皆曲承颜色,申以厚礼。婢仆往来者,无不称其仁孝。又常私入宫掖,密谋于文献后。杨素等因机构扇,遂成废立。。

杨广杀杨勇,其母亲独孤皇后起了间接作用。

文献皇后独孤伽罗是隋文帝杨坚的皇后,是关陇军事集团重要成员独孤信的第七个女儿,581年独孤伽罗被册立为皇后。夫妻恩爱,情投意合,杨勇与杨广都是独孤皇后所生,也是亲兄弟。杨坚和皇后独孤氏同居共寝、并辇上朝,宫中并尊帝后为?二圣?。谦卑自守,世以为贤?,母仪天下,堪称贤内助,对杨坚有决定性的影响。她性忌妾媵,对杨坚管的很严,简直是皇帝版的?妻管炎?。而太子杨勇内多嬖幸,以此失爱。杨素于是撺掇杨广每矫情饰行,以钓虚名,假装不好色,经常到宫内向母后父皇问安,表现得仁慈孝顺,得到皇后的垂青。太子杨勇逐渐被废掉,杨广当上太子,后做了隋朝第二个皇帝。做了皇帝后,假传隋文帝杨坚的旨意杀掉杨勇,也是免除后患。

唐太宗李世民为什么要杀掉其兄李建成、其弟李元吉,是因为双方争夺权力已经到了水火不容的地步,发起玄武门事件彻底解决之,以李世民先下手为强而胜。

如何评价隋炀帝这个隋朝末代帝王?

隋炀帝给人留下的普遍印象是一个暴君的形象,实际上最早定义隋炀帝是暴君的是魏征,魏征在《隋书》中对隋炀帝进行了盖棺定论。

而炀帝这个谥号则是唐高祖李渊下令所追予的。而按照谥法,好内远礼曰炀,去礼远众曰炀,逆天虐民曰炀,一看就不是啥好谥号。不过以隋朝末年民怨四起的情况来看,隋炀帝也许真是这样的一个人。

实际上,隋炀帝还是做出了很大贡献的,我们在评价他的时候,不能以他晚年所犯的错误来否定他的一生。

首先,隋炀帝巩固了统一的局面。自魏晋南北朝以来,长达三百年的分裂使得老百姓痛苦不堪,而隋朝的建立改变了这样分裂的局面。而在隋朝统一的过程中,隋炀帝居功至伟,隋炀帝挂帅南征陈朝的时候年仅20岁。公元600年,他又西征突厥,开疆拓土。

隋炀帝还是一个非常有创新意识的皇帝,这主要体现在制度设计上面,在中央,他确立了“三台”体制,建立起有效的官员监督体制,在经济上,他主导开通了大运河,除了经济上的功用之外,大运河于加强对中国南方的统治也是有非常重要的意义的。

南北方经过数百年的分裂之后,南方的独立意识已经非常强,如果不能对南方进行有效的管理,南北统一的局面的是不可能长期维持的,而大运河的开凿在方便了南北往来的基础上,也促进了南北之间的融合和连接。

尽管在这一过程中,引起了很多民怨,但是从开凿运河的实际效果来看,绝对是利大于弊的。

中国古代士的问题一,士究竟是些什么人?二,那是怎么训练成的?

春秋战国是中国历史上群星争辉、最富智慧光彩的年代,正如古代哲学在雅典、文艺复兴在罗马;尽管非常短暂,却照亮了人类文明的整个进程。在大大小小的诸侯国之间,各种人物风尘仆仆、星夜兼程,他们在实权派跟前鼓噪唇舌、兜售着自己的政治理想。周室派生的地方政权野心勃勃,它们急于同寻求仕宦出路的人一样,试图谋求更广博的财富,更庞大的版图。前院迎来送往,热闹异常;后院也勾心斗角,磨刀霍霍。政权才是枭雄们日夜觊觎的肥肉,尽管他们假托着体面而高雅的虚名,还是背地里招募才俊、豢养爪牙。门客及其主子成为兑现政治野心的阴森力量。

羽翼没有丰满的时候,政治家都把自己装扮成温文迩雅、礼贤下士的嘴脸。钱不是问题,金银珠宝供给你,美酒肥肉待承你,三天一Party、四天一Evening,来一千“门客”也吃不穷。

养士拼的是财力,没有黄白之物垫底,你凭什么叫大贤?人家凭什么找到家门上来替你卖命?优厚的物质待遇是令人垂涎的钓饵,那些自以为德才兼备而又投靠无门的人,尽可以大摇大摆地跨进朱门,白吃白喝,高谈阔论,犯不着像柳亚子那样,话儿话儿地给领导作诗提条件:“夺席谈经非五鹿,无车弹铗怨冯驩。”多没劲!人家不给,自个儿张嘴要;不好意思明说吧,还把古人抬出来发牢骚。攥着拳头让人猜,文人这点小心眼儿只能维持自己掩耳盗铃的尊严。

当然,柳亚子要的不是“冯驩的车”;而是新政权里一个他看得过眼的位子。遗憾的是,他不上不下的尴尬恰恰表明:买卖不成,再费唾沫也无济于事。他留在“昆明湖”或者返回“富春江”都是一样:“鱼”,只能观,而不能吃。春秋时代的门客则没有这种权力上的奢求,他们更看重物质待遇;而东家也不会在这些方面给门客们下不来台,免得传扬出去,阻塞了贤路,败坏了名声。

论名声,还得说春秋“四公子”。说是“公子”,实为政客,他们惦记的绝不仅仅是门客们吃好喝好玩好,“养士”不是“现世报”,那可是一笔放长线钓大鱼的生意;虽说投入巨大,回报也着实丰厚。普通人想不到,也玩不起。“四公子”大规模地豢养门客,《史记》中有多处记载:

司马迁一语中的,道出了“四公子”的真实意图。天下哪有免费的午餐?四公子并非富可抵国,甚至还有孟尝君那样“邑入不足以奉客”的紧张局面,把门客养得肥头大耳就为了博取几句廉价的赞誉吗?显然,不是。他们无法摆脱权力的漩涡,争来赌去,还是为了“持权”,甚至是篡国。

春申君为了达到自己的政治目的,不惜将刚刚宠幸并怀有身孕的姬妾李氏送到楚王床上。信陵君想要调动军队,不得不把后门走到魏王的小老婆如姬身上……这种不择手段的冒险,莫如说是一项高回报的投资,《史记》中常有“以某公子故、邻国相倾、不敢加兵”的说法,还用问?翻云覆雨的角色正是那些公子梦寐以求的,他们希望成为主宰战争、垄断特权的政坛大鳄。

春申君的门客朱英讲得更露骨:“君相楚二十余年矣,虽名相国,实楚王也。”这就足够令有头脑的君主感到寝食不安了:国家安危还要看几位公子的脸色,干脆把朝廷解散让公子及其门客们取代算了。其实,从这些公子用心良苦、网罗门客那天起,就等于向天下昭告了自己的政治企图。公子们的实力越强大,他们个人的悲剧命运就来得越迅速、越深刻。大祸临头,即使再狡猾的韬养之术也挽救不了,那种把戏至多是贪生怕的“马后炮”。

蓄养门客号称招贤纳士,惜乎不能算作“政府行为”,而只属于个人私利,这与后世的朋党之争一脉相承。孔子崇尚“不周不比”,而政治却不遵循常规的道德标准,这种东西本来就是谋于密室、工于心计的阴暗特征。倘若真地“不周不比”,你依靠谁、利用谁?虽说“养士”勉强算半官半私,但是这个被雇佣的阶层仍然带有明显的“”性质——它是一个以物质待遇为前提、以雇主利益为目的、以个人崇拜为约束的“临时智囊”和“私家敢队”,这支参差不齐的“杂牌军”属于“半个江湖”,具有某种阴森的力量。更多时候,这支阴森的力量是为了“窝儿里斗”。 养士,太平年代比战乱时期更值得警惕。

的确,政治上的礼贤下士多少都有作秀的成分;襁褓里的君王如何“仁、义、礼、智、信”,总归不能剔除表演的性质。《隋书》记载隋炀帝当藩王的时候,“矫情饰行,以钓虚名,阴有夺宗之计”,直至糊弄得皆大欢喜。“大臣用事者,倾心与交”,“婢仆往来者,无不称其仁孝”……结果,杨广即位之后,还不是历史上数一数二的大暴君?

当然,共患难不易;而同富贵较之更难千百倍。兵临城下与马放南山时,君主决不可能是相同的表情。周文王访姜尚也好,刘备摔孩子也好,还不是一己之私闹得?孟尝君“邑入不足以奉客”,凭什么咬牙还愣充“大肚汉”?他犯得着像孝敬亲爹一样奉养那群大呼小叫的门客吗?政治家的高明就在于掌握火候,知道你喜欢什么,知道你擅长什么,知道什么时候你会感激涕零、心甘情愿地把脑袋扎进裤腰带里替他去卖命。

身为“大梁夷门监者”的隐士侯嬴已经是七十岁的老头子了,他对信陵君的“仁而下士”挂着大大的问号,他态度冷漠地考验着对方的耐心,又坐公子驾御的车,又参加宾客满堂的宴会,观察了半天,信陵君始终是“颜色愈和”、“色终不变”,最终,侯嬴相信了自己那双老眼,心塌地地替这位人生知己谋划,直到“北乡自刭”,自愿葬送了老命。

“养士”看似周瑜打黄盖,实则起哄群殴打太平拳的多。俗谓:“有酒有肉皆兄弟,患难何曾见一人?”趋炎附势、攀龙附凤就这么残酷,现世现报,概不赊欠。“卑鄙是卑鄙者的通行证”这句话,百试不爽。

《史记·廉颇蔺相如列传》讲得更赤裸,廉颇倒霉的时候,一窝蜂来的门客转眼就一窝蜂地跑了,后来,廉颇西山再起,这帮家伙又来投奔,主人毫不客气地往外哄,门客咂着舌头说:“君何见之晚也?夫天下以市道交,君有势,我则从君,君无势则去,此固其理也,有何怨乎?”说得不错,这是“主与客”都不能无视的前提。你一没权势,二无钱财,门客还陪着殉葬不成吗?

那么,四公子号称超过三千的门客究竟是什么货色,公子们比谁都清楚,这些人是他们棋盘上的车、马、炮,可以冲锋陷阵,也可以在顷刻之间树倒猢狲散。孟尝君的升沉给了门下那些势力小人提供了充足的表演空间:

自齐王毁废孟尝君,诸客皆去……孟尝君太息叹曰:“客见文(孟尝君)一日废,皆背文而去,莫顾文者……客亦有何面目复见文乎?如复见文者,必唾其面而大辱之。”

话虽如此,孟尝君还是乐于走回头路。门客们恶毒地撂过挑子,也巧妙地救过他的命,这种好处,临时抱佛脚绝对收买不来。司马迁创造了许多条成语,“鸡鸣狗盗”便是其中之一,这则典故在生关头帮过孟尝君的大忙,王安石说:“孟尝君特鸡鸣狗盗之雄耳。”《汉书·游侠传》也点名说春秋四公子的风凉话:“(四公子)皆借王公之势,竞为游侠。鸡鸣狗盗,无所不宾。”难怪被人瞧不起,公子的门客们的确采取了偷偷摸摸、贼眉鼠眼的行为方式,《史记》的记载近乎滑稽剧:

(秦昭王)囚孟尝君,谋欲杀之。孟尝君使人抵昭王幸姬求解。幸姬曰:“妾愿得君狐白裘。”此时孟尝君有一狐白裘,直千金,天下无双,入秦献之昭王,更无他裘。孟尝君患之,遍问客,莫能对。最下坐有能为狗盗者,曰:“臣能得狐白裘。”乃夜为狗,以入秦宫臧中,取所献狐白裘至,以献秦王幸姬。幸姬为言昭王,昭王释孟尝君。孟尝君得出,即驰去,更封传,变名姓以出关。夜半至函谷关。秦昭王后悔出孟尝君,求之已去,即使人驰传逐之。孟尝君至关,关法鸡鸣而出客,孟尝君恐追至,客之居下坐者有能为鸡鸣,而鸡齐鸣,遂发传出。

两次都是“下流”的门客出手搭救,看来,客无主次,各有专攻,雕虫小技也有化腐朽为神奇的功效。在历史上标名挂号的“门客”很多,如孟尝君门下的冯驩、信陵君门下的侯嬴、平原君门下的毛毛遂、春申君门下的朱英……细想起来,他们同鸡鸣狗盗之徒并无本质区别。太平时期,这群构成复杂的“士”不管本领如何,也是横挑鼻子竖挑眼,非常

李世民的萧皇后的身世

一、萧皇后传奇身世:做了半世女俘 嫁过六个皇帝

寡妇门前是非多,多得后人都难以承受。公元630年,年届花甲的萧氏,含泪回到长安。此时,突厥大败,义成公主了,颉利可汗遭擒。按理说,萧氏仍属“战俘”,但她特殊的身份,居然赢得了大唐的礼遇。更令人想不到的是,归唐之后,她竟把李世民卷进了是非漩涡。

《旧唐书·太宗本纪》 载:“四年春正月乙亥,定襄道行军总管李靖大破突厥,获隋皇后萧氏及炀帝之孙正道,送至京师。”萧氏归来,李世民给足了面子。一来,两家“亲上亲”,杨广是李世民的亲表叔,李世民还娶了杨广的女儿大杨妃,从哪儿论,萧氏也算长辈;其二,李世民的智囊萧瑀,是萧氏的亲弟弟,给臣子一个天大的面子,有什么不好呢?《北史》里说:“(萧氏)归于京师,赐宅于兴道里。”看来,李唐很愿意奉养这位前朝皇后。

坊间文人,更愿就此说风凉话,很多笔记都收录了相似的典故:李世民破格举行了一场盛宴,为萧氏接风。以贞观时代的标准,那种规格,连皇帝都觉得有些铺张。李世民笑呵呵地问萧氏:“您以为眼前的排场比隋宫如何呢?”

这个档次,压根儿不能和隋宫相比。当年夜宴,廊下悬挂着上百颗硕大的夜明珠;殿前篝火几十堆,烧的尽是上好的檀香木,据说每晚都要烧檀香木二百车……萧氏不动声色地答道:“陛下乃开基立业之君,怎可与亡国之君相比!”这句话,贞观天子非常受用,由此李世民更加善待这个饱经沧桑的贵妇人。

长安城里的萧氏,深居简出,又孤独地生活了18年。鬓边白发,迎风而起,她浑浊的眼里,一遍一遍地闪过纯情时代的影子。偶尔,唇边也泛起一丝苍凉的笑容……

“(贞观二十二年)庚子,隋萧后卒。诏复其位号,谥曰愍;使三品护葬,备卤簿仪卫,送至江都,与炀帝合葬。”《资治通鉴·唐纪》如是说。

二、夹着尾巴

少年夫妻,享不尽的柔情蜜意。萧妃虽未长在深宫,却从民间学会了谨言慎行、恪守妇道。她斯文地夹着尾巴过日子,丈夫就是“天”,她温顺地崇拜,无条件地服从。这样的夫妻生活,怎么会不和谐呢?晋王伉俪简直就是朝野瞩目的“金童玉女”。杨坚和独孤皇后更是看在眼里,喜上眉梢。小儿子越是招人喜欢,独孤皇后就越腻味大儿子杨勇,她总想找茬儿把杨勇从太子的尊位上拽下来。废了杨勇,再立谁呢?当然是众望所归的杨广。而萧妃呢,闭门家中坐,却被卷入了一场你我活的权力斗争——这出戏的总导演是独孤皇后,总策划当属少年老成的晋王千岁杨广。

杨广韬光养晦的手段的确是千古少有。后世的历史典籍,储存了杨广为老爹特制的“汤”。他装傻充愣,模仿父亲,取悦母亲。你俩喜欢什么,我就做什么;你俩讨厌反感什么,我就远离什么。杨广把赌注全部押在了“装孙子”的策略上。杨坚和独孤氏做梦都想不到,杨广窥伺皇位,如此用心。其十年如一日的矫饰和伪装,使天下人丧失了起码的判断能力。为了挤垮太子,杨广悄无声息地挖胞兄的墙脚。灯影深处,萧妃睁大了眼睛,惊愕地打量同床共枕的丈夫——这个举止优雅、风度翩翩的男人,心机重重,权谋老到。

《隋书·后妃列传》也为萧妃开脱,史官认为:“萧后初归藩邸,有辅佐君子之心。炀帝得不以道,便谓人无忠信。父子之间,尚怀猜阻,夫妇之际,其何有焉!”其实,对一个疯狂的丈夫,再有头脑的妻子也往往束手无策。

夫贵妻荣,蚂蚱拴在一根绳上,只能彼此配合。杨广假惺惺地装扮仁德君子,萧妃也跟着过了几年苦日子。日子虽清苦,但总比舅舅家的生活宽绰,更何况“君子杨广”也留给萧妃一点情感余存:首先,一夫一妻,身边绝没有争风吃醋的女人;其次,清心寡欲,家里很少牵扯不三不四的事。虽说杨广和萧妃天天夹着尾巴过活,甚至连做梦都动心眼儿,但争夺储君之位这出韬光养晦的好戏,是夫妻二人联袂演出才得以成功的。

能叫上上下下都竖大拇指,还不厉害吗?凡夫俗子,谁能做得到?杨广和萧妃酷似一对受气包儿,“矫情饰行,以钓虚名”。两口子小心翼翼地应酬鸡毛蒜皮,战战兢兢地迎合里里外外。肯下本儿,才可能有回报,两口子笑容可掬地引导着舆论、点头哈腰地塑造了声望。如果说杨广富有奸雄之才,那么,萧妃忠诚的陪伴则纯属女性的隐忍和耐力。谁能断定,今天装孙子,明天就一定能变成爷爷?或许,要这样屈辱地混一辈子,做一条永远也不能翻身的夹尾巴狗。寻常女人,哪个能丢开虚荣,甚至抛弃对未来的幻想,跟一个戏子式的男人往前奔呢?萧妃就能!与杨广不同,萧妃随和的表情绝非装出来的,而是本性的流露。她小时候与人为善,逆来顺受,习惯了。说来也是“糟糠之妻”,难怪后来杨广从不颠覆萧氏的皇后地位。

有萧妃默契的配合、温柔的抚慰,杨广彻底赢了。隋开皇二十年,也就是公元600年,31岁的杨广如愿以偿地做上了东宫太子。

三、靠边儿站

大业元年(605年),35岁的萧妃晋升为萧皇后。这是她和杨广苦守了23年的酬劳。杨广颁诏,慷慨地称赞自己的元配:“妃萧氏,夙禀成训,妇道克修,宜正位轩闱,式弘柔教,可立为皇后。”皇帝口惠实至,无论到哪儿,不管干什么,都捎上萧皇后。尽管其真心宠幸谁,别人不得而知,但杨广对萧皇后的表面文章还是做得非常漂亮。聪明过人的萧皇后也相当知趣,她一步一步地退让,直到靠边儿站。人老珠黄,色衰爱弛,何必搬个醋坛子,招皇帝腻味呢?尽管萧皇后仍俯首帖耳地服侍在杨广左右,但其心境却大不如前了。

《隋书·后妃列传》 写道:“后见帝失德,心知不可,不敢厝言。”感情危机恰恰潜伏在这种客客气气的情态之下:两口子不再交心,甚至连吵架的兴趣都没了。说话看脸色,言语找尺寸。尽管睡一张床,也不过是在勉强维持。萧皇后顶着华美的冠冕,默认了这种情态。皇帝纵情*乐,好大喜功,把隋文帝攒下的家底挥霍得一干二净; 官府横征暴敛,民间盗贼风起;远征高丽的军队和挖掘运河的民工,天天都在哀号、亡……隋朝恢弘的大厦,摇摇欲坠,随时可能土崩瓦解。

萧皇后惶恐地注视着朝野风云,实在插不上手。憋不住了,就拐弯抹角地劝两句吧。她提笔写就一篇长长的《述志赋》,文章低声细语,把好话都说绝了:“愿立志于恭俭,私自竞于诫盈。孰有念于知足,苟无希于滥名。惟至德之弘深,情不迩于声色。感怀旧之余恩,求故剑于宸极……”

很不幸,皇帝盐水不进。他像一匹脱缰的野马,一头钻进了江都行宫里。既然天下失控了,索性“大撒把”,不理国事,不问祸福,只顾毁灭性地享乐。据说,宫外火光四起,他也懒得答理,近臣说什么他信什么。他竟然告诉萧皇后:“贵贱苦乐,更迭为之。”这简直是哲学家的口吻,他变成了一个醉生梦的老混蛋。为什么呢?还不是逃避现实,自己骗自己吗?

扬州明月,照着忧心忡忡的萧皇后。她知道,夫妻亲情再也唤不回皇帝这只断线的风筝了。杨广曾顾影自怜,跟皇后吹牛说:“好头颈,谁当斫之?”一副猪不怕开水烫的嘴脸。萧皇后不得不丢开最后一丝幻想,陪伴及时行乐的皇帝“趟浑水”。

《北史·后妃传》记载了萧皇后内心的痛苦,有人禀告,宫外马上要造反了,请示皇后怎么办。萧氏摆了摆手,惋叹道:“天下事一朝至此,势去已然,无可救也。何用言,徒令帝忧烦耳。”翻译成俗话,就是混过一天算一天。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。